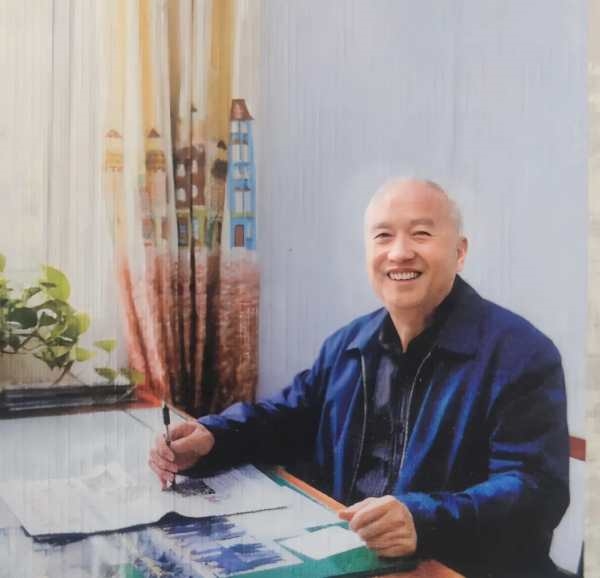

评论:我和董颖夫(王作兆)

2024年3月18日上午,学友董颖夫送来了他的回忆录《平民记忆——我走过的路》一书,厚厚的一本,约30多万字,共14个章节,我感到惊喜,他竟然在75岁之际写出了这么厚重的一本自传体作品。我接连几个晚上读完了老同学的这本回忆录,一时间感慨万端,这是他的家族史,他75年的奋斗史、成长史,书里许多情节我很熟悉,其中不少活动也曾参与过,不由唤起了我的诸多回忆。

一

董颖夫1949年生于长安马王镇马王村,和我同岁,我们都是共和国的同龄人。1964年,我们考入了长安县沣西中学(现长安十二中),编入67级三班,我们就此相识、相交。

董颖夫个子不高,墩墩的,相貌平平,坐在教室的前二三排,起初未引起同学们的注意。渐渐的,他课堂发言踊跃,作文常被语文老师张望大加赞赏,好几篇作文作为范文在班上推荐,被班同学传抄,甚至被高年级的班级传阅。董颖夫的数学成绩也很好,被选为数学课代表,他是我班学习好的同学之一。

沣西中学的学生来源于沣河西岸的三个公社(灵沼公社、沣西公社、高桥公社),我是灵沼公社西南村人,距沣西中学较远。我们那时的生活很艰苦,大家都在校住宿,睡通铺,饭食基本上都是吃馍、喝开水,我们每星期都要回家背馍,也有同学把粮食交到学校上学生灶的,学生灶大锅熬出的包谷糁稀饭,那算是很好的伙食了。

我和颖夫一样,家境贫寒,颖夫兄弟姊妹10人,只有他父亲一个劳动力,学校里评助学金,全班3人被评上,我和颖夫每人4元,李世和5元。社教和文革开始后,因阶级斗争为纲,凡事都先看出身,我和颖夫的助学金就被取消了,只有高桥阴水坊的李世和还拿着助学金。

颖夫生活艰辛,穿着很不好,多破旧单薄,穿过破底割帮的破鞋,脚后跟裸露在外面,很是寒酸。但他学习好,同学们都乐于亲近他。

初中上了一年半,1966年6月,文化大革命开始了,学校里停课闹革命,写大字报,开批斗会,不少老师都进了集训班被集训和批斗。我们班的同学都比较保守,很少参加批斗老师的活动,也不参加校外的派性斗争。

颖夫和班里的几位同学成立了挺进战斗队,主办《挺进报》,自编自印自发行,在学校里有一定的影响。接着大串联去了北京,步行去了延安等地。虽则开阔了眼界,接受了锻炼,但耽误了学业,很是遗憾。

我们在沣西中学的时光是美好的。记得上晚自习各班的教室通明,同学们都在静静的认真做作业温馨而美好,学校里增盖教室,全校师生到冯村窑上给学校搬过砖,清明节祭扫张周勤烈士墓,参观沣河大桥施工工地,听老人讲革命故事等。那次大原村左家堡库房着火,师生们踊跃救火。运动会上,我班同学夺了好几个项目的全校第一,同学们神采奕奕很是自豪……这些片段回忆起来,让人留恋。

二

1967年初中毕业,我们都回村参加生产队的劳动,被称为“返乡青年”“初中老三届”。我们在农村的广阔天地接受贫下中农再教育,学会了许多农活。我后来被安排到学校教书,但我仍然关心着各位同学的情况。

颖夫回村后,形势不太好,他们一大家子人,在饥饿年代为了生活,他母亲利用马王村火车站的地利条件做生意、搞贩运,因而在社教和文革中被打成“投机倒把分子”“坏分子”,遭批斗,被管制。进而影响到颖夫的前途,使他的才能不被看重,他当民工,上钢厂拉电杆,修大峪水库拉土拉石头,修沣河自动闸,也曾被公社抽调短期驻队。

这一阶段是董颖夫最为苦恼的阶段,他就像《人生》中的高加林,有文学才能而不被重用,招工、当兵、当民办教师与他无缘,他苦苦的上下求索,“敢问路在何方”“朝何处落脚”“把灵魂朝何处安放”?他苦恼,他迷茫,他抗争,但屡屡无望,他甚至连媳妇都问不下,他跌落到人生的最底层。好在他没有沉沦,没有退缩。他勇敢的面对人生,东奔西闯,非要活出个人样来,更要活得有尊严,甚至发出了“有朝一日笔在手,浓墨重彩绘春秋”的豪言壮语,他挑战生活中的困苦,在逆境中奋进,他没有放弃学习,读了许多书,增长了知识,开阔了眼界。他常常在劳作之余,在工棚里读书、写作,写通讯稿,也写文学作品,频频向报刊投稿。1973年他的处女作《真实的故事》在《西安日报》整版发表,引起关注。1978—1979年,《钢锭子和刃片子》《分家》在《群众艺术》等刊物发表,1980年以后他的小说和故事《上任以后》《石榴花》《出墙花》《野菊花》《放年炮》《张三老汉的心事》等作品连连在报刊上发表和获奖,在长安有了很大的反响,颖夫在创作上终于有了收获,这是他自学成才,不断努力取得的成果。

受当时体制的影响和制约,他虽然有才华有灵性,虽然有时候被调用,但解决不了他的成为“公家人”的实质问题,他仍然上下求索,不断地寻找着“出路”。

1975年我调到西安以后,听说颖夫同学抽调到县文化馆当“临时工”搞创作两年后,又回到马王镇搞建筑、办文化站,他已经结婚,也有了孩子,他在基层工作表现非常优秀,获得了省文化厅授予的先进文化工作者称号。

是金子总要发光,机会总是留给有准备的人。

1986年,颖夫的父亲不幸去逝,他的两个兄弟还未成家,小妹还在上大学,需要继续供给。董颖夫果断地投身商海,凭着他的智慧和魄力,“把命运掌握在自己手里”,借改革开放的东风和党的好政策,他乘势而上,一连办了三个造纸厂,一干就是十年,干出了成绩,获得了人生中的第一桶金,成为马王地区的成功人士。1996年前后,国家整治“十五小”,他卖掉了一个纸厂,退掉了一个纸厂,剩下一个来和我商讨,我那时任副县长,负责城建局和环保,我劝他关掉纸厂,另谋他业,他果断地关掉了最后一个纸厂,又投身到了建筑行业。在西安等地搞建筑,是他人生中的第二次创业。一干就是二三十年,工程从未间断过。

他曾在修沣河自动闸工程时学过水利工程建筑,工程结束后又组建了沣西公社建筑队,有一定的施工经验,他人聪明、肯学习、脑子活,点子多,在建筑行业干得风生水起,获得同行的称赞。记得建设局下属的建筑开发集团公司召开年终总结表彰会,全县的项目经理参加,我也参加了这次会议,会议各项议程完成后,董颖夫代表项目经理发言,他没有带稿子,即兴演讲,他说:“年终到了,我送大家一只鸡,我发言的主题就是‘说鸡’……”他以物喻人喻事,将鸡的多个特点与建筑行业的各种管理和操作相联系,讲得形象生动,说得头头是道,与会者眉开眼笑,个个心领神会,会场掌声不断。这次建筑实践联系鸡的特点的发言,是他在生活中提炼文学艺术的精彩演讲。后来,他将其整理成文字收录到他的文集《沣浪集》之中,这是一篇绝好的文章。

三

董颖夫办企业挣了钱,生活有了保证,但他并没有就此满足,他有理想、有追求、有新的价值观,他选择了新的奋斗目标,人生要活得有价值,有意义。

他热爱文学,有文学情结,更崇拜作家柳青,热衷于为柳青做事,他曾带陈忠实找过我,记得有三次,都是为柳青。

第一次,是1996年夏收前的一天,董颖夫领着作家陈忠实找我,我那时任长安县副县长,主管土地方面的事。他和陈忠实要给柳青征地修墓园,我派县政府办公室副主任王乃练具体协调征地修墓园之事。董颖夫出资两万元征了二亩地,领着周博学工地上的一帮人垒了围墙,才使得柳青墓园得以保护。这在我的著作《长安史迹记略》中,有相关记述。

第二次,是在2005年底,董颖夫策划并倡导在2006年举办“纪念柳青诞辰90周年系列活动”,他拿来策划方案找我,主要有六个方面:1.召开纪念大会;2.修建柳青文化广场;3.在广场建设柳青文学馆,树立柳青雕像;4.筹资100万元设立省级规格的柳青文学奖;5.成立陕西省柳青文学研究会;6.整修柳青墓园,清明节前祭扫柳青墓等多项活动。他对我说,这是他后半辈子要搞的一项大事,是一项系统工程,需要很长时间甚至几代人去完成。我听后很惊讶,也很感动,难得他有柳青情结,就对他说:“我支持你搞这些事,你是政协委员,去和政协成德奇主席,副主席王百忍商量,以提案的方式提出来,人大方面让人大代表也提出建议案,以落实提案建议案的方式进行。”

2006年初,在区“两会”上,由100多名人大代表、政协委员联合签名的“提案”“建议”提交“两会”,他拿出了两万元举办了“纪念柳青90周年策划会”,省作协党组书记雷涛,区四大班子领导和有关方面参加,10多家媒体予以报道,最终上升到长安区委区政府决策,区委区政府颁发了(2006)24号文:开展纪念柳青诞辰90周年的各项活动。其中设立柳青文学奖捐款事项落实给区政协、区人大和区工商联。董颖夫又领着陈忠实来找我,我当时主持区人大工作,我和区政协主席成德奇等领导出面协调,董颖夫带头捐款,最终形成了117万的柳青文学奖资金,在区人大会议室召开了捐款大会,区委副书记周群亚,常委宣传部长王宏联参加。陈忠实、雷涛受邀出席了纪念柳青90周年大会和柳青文化广场奠基仪式。会前在我房子小聚交谈,董颖夫陪同陈忠实感谢长安方面为陕西文学事业办了一件大好事。

第三次,是在2007年—2008年,我和政协成德奇以及捐款人员参加了在常宁宫举行的“陕西省柳青文学研究会成立大会和首届柳青文学奖颁奖典礼”,和陈忠实、贾平凹、雷涛等人见面,共同见证了陕西文学的这两场盛会。陈忠实在媒体采访时说:“我对热心策划并促成柳青研究会的董颖夫等长安的朋友,致以真诚的谢意,你们对长期生活在长安的柳青的情感,令我感动,谢谢大家。”

颖夫为纪念柳青,为柳青文学奖设立,为成立陕西省柳青文学奖、建设柳青文学馆、恢复柳青故居等一系列工作,费心劳神,出力出钱,功不可没。这三十多年来,为弘扬柳青精神,打造柳青文化品牌,他矢志不渝,坚持不懈,也因他的执着不被一些人理解,甚至遭到排斥、打击、讽刺,他全然不顾,一根筋干到底。他和邢小利等人主编《秦岭》杂志和长安特刊70多期,开支100多万元,承办陕西省柳青文学奖评奖颁奖四届,开支120余万元,他编创大型秦腔现代剧《柳青》,演出100多场次,获优秀剧目奖。参与拍摄柳青纪录片,主编《柳青纪念文集》《柳青评论文集》《柳青在长安》,他和王峰等人编辑《长安百村》1—4部,《老长安》1—3部,《创业者风采——长安民营经济巡礼》等作品,为长安的社会经济发展,文化建设增光添彩,开支不计其数,贡献巨大。

他到处呼吁、倡导、促成了柳青纪念公园和柳青故居恢复(包括柳青墓列入文物保护范围),人们说:董颖夫在长安扛起了柳青这面大旗,是长安宣传弘扬柳青精神第一人。这样的评价是名副其实的,他的这些事迹也常常被人们提起和传颂。

四

董颖夫当了五届长安区政协委员,第十三届区政协常委,他积极建言献策,参政议政,共提出提案建议110余件(包括调研报告),其中80%以上被区委区政府和有关部门采纳,内容包括民生、经济、教育、卫生、交通等各个方面,其中不少成为区政协的优秀提案,促进了长安区各个方面的发展,受到了区领导和各有关部门的称赞,区政协主席成德奇在《儒商致远——为颖夫喝彩》一文中说:“老董是长安政协老委员老常委,是长安政协的一张名牌,一份骄傲,他年年有提案,会会有发言,而且都在点子上,加上充满激情,又有执着精神,他几乎提案都获奖,得到落实,见到成效,我在政协时就常想,如果委员们都像老董,那么,政协这枚图章就会鲜亮不少,硬朗不少。”区政协副主席杨育民说:“董颖夫是长安区政协的一面旗帜。”

我在人大时常听到人们议论颖夫的发言十分精彩,在会内会外反映强烈,引起热议。他无私方敢言,有胆自能察,发言讲真话、讲实话,直面问题,又有激情和水平,自然引起有关方面和媒体的关注,省政协《各界导报》接连两个整版刊登董颖夫委员的长篇通讯文章,介绍他的事迹,《陕西日报》等报刊也大篇幅报道。在长安区历史上,对一个人这样报道是不多见的。

他有一颗赤城的心,崇敬英雄,培根铸魂,策划开展了许多有影响的纪念活动,如:纪念西安事变70周年、纪念杨虎城将军遇难60周年、纪念杨虎城将军诞辰120周年等,国内多家报刊连续报道,《参考消息》《大公报》都有报道。甚或引发台湾领导人马英九向杨虎城将军被害致歉,产生了极大的反响,促进了统一战线工作。他策划实施的纪念辛亥革命100周年公祭井勿幕英烈的活动也非常有影响;他垫资11万元整修慈善将军朱子桥墓园,由省市区三级慈善会举行纪念朱子桥将军诞辰140周年,推动了慈善事业的发展。这些活动,都是进行革命传统和爱国主义教育的好形式,都收到了非常好的效果。他发起策划的这些活动,得益于长安区政协和有关方面的采纳,也显示了董颖夫的聪明才智及爱国情怀。

他热衷公益事业,参与许多社会公益活动。我从区人大领导岗位退下来后,组织上安排我担任长安区关心下一代工作委员会主任,颖夫被区关工委和市关工委聘请为“关心下一代工作宣讲员”,他积极配合支持我的工作,先后在蓝田中学、引镇中学、鸣犊中学、原沣西中学、王曲中学(长安八中)向师生们进行励志教育和宣讲柳青的故事。由柳研会、关工委、教育局联合举办了中小学生作文大赛,优秀文章在《秦岭》上刊发。他积极配合关工委筹措关爱资金,对高录特困生进行救助,至今还为长安关心下一代工作奉献余热。

记得1996年,他策划举办“沣西中学全校师生的同学会”,让我给在县上工作的沣西中学老校友写条子,我觉得颖夫是个热心人,就写了条子,空着人名,他把我写的便条复印了好多份,写上应到会同学的名字,在西安聘珍楼饭店召开筹备会,学校老领导参加,大家都热情赞同,由他做东成功地举办了沣西中学同学会,加深了同学们之间的友谊,为沣西中学筹款6万元,献上了对母校的一片爱心。

记得他还联系了班上的柏飞、王晓等几位同学,举办了我们六七级三班同学会,共有两次,一次在马王,一次在县上,都很成功,很有收获。

有两件事我记忆深刻:

第一件是,我们班的一位女同学,丈夫对她施行家暴,孩子也不在身边,她一时想不开,准备跳井自杀,她站在井台上给我打来电话。人命关天,不容迟缓,我立即放下手中的工作,通知颖夫和我一起去救人。我俩的尽力劝说调解,同学的丈夫改变了,事态最终得以扭转。颖夫给捐了二千元,事后,这位同学感激得热泪盈眶,拿着她纳的花鞋垫来感谢我俩,弄得我俩怪不好意思。

另一件是,我们班另一位嫁到户县大王镇西联庄同学,丈夫过世后,她带着几个孩子,一个孩子还有病,生活很是困难。颖夫联系我和柏飞、王晓等同学,大家筹集6万元对其进行帮扶。

我们原沣西中学的老师康志善、李全垒年迈有病,我们组织几位同学探望,并筹集了1.5万元给了李全垒老师,献上我们做为学生的情谊。类似的事情很多,在此我不做一一叙说。

董颖夫有慈善情怀:

出资5万元,促成了故乡马王村设立24万元尊老敬老资金,2023年又捐5万元,举办了马王村重阳节尊老敬老千人百席长寿宴;

出资10万元举办了“改革开放四十年长安优秀文学作品奖评奖颁奖”活动;

为区慈善会捐款5万元,是区慈善会的常务理事;

他是长安作协的发起人之一,十六年的活动经费大部分由他出资赞助,他为许多文友出书赞助,开研讨会。

……

读颖夫的《平民记忆——我走过的路》,我在想:几十年来,他无数次捐款献爱心,特别是为弘扬柳青精神做的一件件的好事、实事,这都是要花大钱的,而董颖夫义无反顾,慷慨解囊,他在长安是一个小企业经营者,却把自己的血汗钱、养老钱用在文化文学事业上,并长期坚持,着实不容易!长安有钱人不少,钱比他多的,大有人在,但有几人能像他这样舍得!为文学和公益事业出钱出力,我在寻找,我不由肃然起敬,董颖夫同学的这种奉献精神,值得点赞弘扬,值得学习。

他的善心爱心像一朵朵鲜花撒向人间,伴随着颖夫同学的人生一路走来。

祝贺颖夫同学《平民记忆——我走过的路》出版,让我们一同分享他的快乐。

2024年3月24日

作者简介:王作兆,曾任长安县副县长,长安区人大常委会党组书记常务副主任,现任长安区关心下一代工作委员会主任。

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:评论:质朴实在的董颖夫(畅广元)

- 下一篇:评论:阅读《平民记忆》点滴感受(张艳茜)

相关文章

-

没有相关内容