散文:山高水长 行者无疆--我所熟知的卢学礼(崔浩)

大约是在79年乍暖还寒的早春二月,好像是一个星期六,大家在文化馆大院植树。有一个年轻人,听说才分配来的,叫卢学礼,二十出头的样子,个子不高,微胖、敦厚。给我的最初印象是认真、干练、一身的执着。

那时,还不知什么是“三室一厅”,大家都住办公楼,一人一间。记得,我住南,他被安排住北,“门当户对”,一墙之隔,于是便熟悉起来。而谈的最多的还是人生和理想。他说即入此“门” 就必入此“道”,一定要把自己“文化”起来……从他那迫切的谈吐里,我分明触摸到他的脉搏在激流般地奔涌。从他那渴望的眼神里,我真切的感觉到他那只争朝夕的冲动。依然地执着。

学礼之与书法,应该说从中学时代,其兴趣是因了他父亲的大字报而产生的。那个年代,凡带“长”字的人都得到了这份“礼物”。当中学校长的父亲,自然被铺天盖地的大字报潮水般的包围着。年少的学礼也自然被大字报的海洋所淹没。有趣的是,他因此而对中国的毛笔字产生了特殊的感情; 更有趣的是,这种特殊的“耳濡目染”竟对他的人生轨迹起到了某种启迪。

然而,命运捉弄了他。

走出中学校门后,学礼就不得不外出卖苦力。当过脚夫,干过搬运。后来又养蜂,扛着蜂箱踏遍巴蜀,穿越云贵,直至克拉玛依的茫茫戈壁。走南闯北,浪迹天涯。黄土高原开阔了他的胸襟,戈壁大漠砥砺了他奔放豪爽的个性和不甘平庸的心。他随着蜜蜂“采撷”着自己的人生。

苦难的历程之后,历史翻卷过十年风雨。卢学礼踏着荆棘迎来了生命里真正的春天。

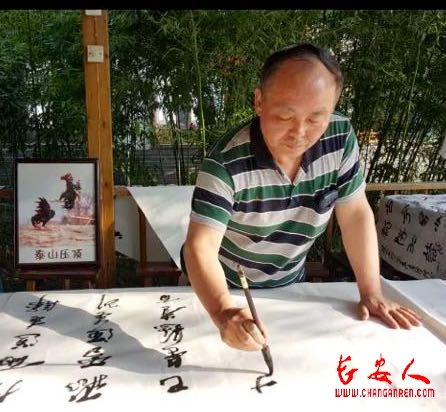

进入文化馆的卢学礼,完全融入到传统的艺术土壤里。于正书,他初入唐楷,得益颜柳及褚遂良。他品察“颜筋柳骨”之精髓,揣摩“褚河南”柔中寓刚,气势古淡,深合“魏晋遗法”之韵律;于行草,他致力于“二王”,米襄阳,何绍基及近代大师于右任的研究。继则放眼高古,复上追北魏和汉隶。他把自己“埋”在了书堆里。用他自己的话说,“冬三九,夏三伏,衣袖磨穿,呕血白头”。可谓“朝临《石门铭》,暮写《二十品》”,心追手摹,凡二十有年。这期间,他徘徊过,他痛苦过,“辛苦集为文,夜夜泪湿枕”。但他终于没有退缩,他把目光深入传统文化的灵魂。日复日,年复年。苦之于斯,乐之于斯。当过不惑之年后,他终于读懂了“汉”、“魏”。深刻领悟出“落笔俊而结体庄和,行墨涩而取势排宕”的奥妙。他的字,点画峻厚,结构天成,其气象浑穆,精神飞动。他似乎从《石门》中找到了寄托。他不是刻板的着意描摹,而是力求写出自己的理解和追求;他不拘传统“蚕头”、“燕尾”的细谨,而是以全方位的感觉,透彻的悟性把握住书法的内在之美的审美取向。他深入传统,在传统中寻找着共鸣;他沉浸经典,在经典里悟得书理。由枝进道,入派立格。他临“碑”亦临“帖”。尝试着将碑、帖融合。以碑壮其骨、以帖得其韵。他的视觉始终深入书法的内核。从对晋人尚韵、唐人尚法、宋人尚意、清人尚朴的解读过程中,与这些先贤圣哲们进行着“灵魂的对话”。

卢学礼是一个善于思维、善于判断的智者。他总能从自己的不足中寻求提高,始终沿着“美”的轨迹不断变革和升华。 “文似看山不喜平”。他接受了和庄子学派对天然之美的推崇直接相连的“法天贵真,不扬于俗”的思想;他蔑视“只是一个秀字”了得!他深刻剖析傅山“学书之法,宁拙毋巧;宁丑毋媚;宁支离毋轻滑;宁率真毋安排”的见解。朴近自然,拙近天真。他作书力求不以华丽的外表为尚;不拘于小处的微妙处理而立足于大气氛的把握。他把傅山倡导的“四宁四毋”说,实践地融合于“返朴归真”的审美意境中去。

我爱何绍基。九零年前后,我收藏了一套《何绍基墨迹》,如获之宝,甚是珍惜。一日,已住在城里的卢学礼来馆。说要借回去看看。我很是舍不得,一时语塞,又找不出“托词”,就只好忍痛割爱了。以后好长一段时间,我不曾见到他。是深居简出,不让知其行藏?是“闭关修炼”,不问世间俗事?还是他把自己“束之高阁”起来?我揣测着,我悬想着,不得而知。数年之后,他将“墨迹”归还,但书却被他揉“烂”了。我很是“心痛”。当他打开一捆习作时,我呆了。一幅幅“何体”书法在我眼前跳跃。我几乎不曾说出一句话来,只是默默地展读。 那字里行间端庄见恣肆、刚健寓婀娜。他把何绍基所恪守的“从平实中生出险妙”的法则,领略得那么透彻。或取其神、或取其韵、或取其用笔、或取其行气、或取其结构分布。无不吸收化为自己的“血肉”。读他的书法,有抑扬顿挫的节奏、有轻重缓急的旋律、有“从心所欲不逾距”的均衡和谐。其刚与柔、方与园、曲与直、虚与实、润与渴的合度调和;章法谋篇的顾盼呼应,表现得那么自然天成……。我站在卢学礼的作品前,无言地看着,默默地思考着,“伏久者,飞必高”。我仿佛又看到了一个“采蜜”者的身影。他的脸上分明挂满了收获前的耕耘者的笑容。我慢慢地陷入了沉思。书是我的,却被他读“烂”了,《黄生借书说》的典故,至今让我无地汗颜。

作为一个对艺术孜孜追求的人,卢学礼深知学识修养的重要。他读唐诗宋词,读书画史论,尤其注意古籍的阅读。他甚至多次参加“古代汉语”讲习班。学礼曾赋诗道:“四书夜读大半生,六艺不精学无成。八年回首自不甘,十载风雨写春秋”。由于众所周知的历史原因,那个年代的太多年轻人,“先天不足”的楚痛,使他清楚地认识到加强“营养”的重要。而这个“营养”,不是那些普通的“淀粉”和“脂肪”,而是大量特殊的“微量元素”。

今年五月,在《卢学礼书法作品展》上,我又见到了他。透过这一幅幅力求自然率真、变化从心的近作,我看到了他在继续思考着、探索着、扬弃着、回归着、完善着。慢慢地寻找着属于自己的语言。

卢学礼已过“知天命”之年,由“而立”到“不惑”,再过“天命”,是他这一时期学书的小结,也是他笔耕墨池,辛勤劳作的“如愿以偿”。

2005年6月于长安文化馆

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:散文:牛•老爷•社火(李会贤)

- 下一篇:诗歌:儿为父亲搓背--父子说话(董颖夫)

相关文章

-

没有相关内容