张季鸾这一身锐气和正气

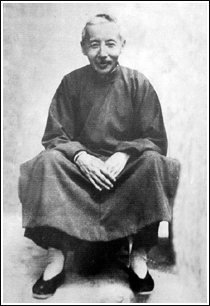

张季鸾先生遗像。(资料图片)

报界先驱张季鸾,文风犀利,少年有为。青年时,他曾担任过

青年得志

张季鸾祖籍陕西榆林,1888年3月20日出生于山东邹平,1901年父亲去世后,他随母亲扶柩返回榆林,后就读于烟霞草堂,得到沈卫、沈钧儒的赏识和器重。张季鸾少年时期就展露出过人的才华,他作文一挥而就,有神童之誉。1905年,陕西高等学堂派遣留学生去日本,张季鸾因此得到赴日机会,学习政治经济学。同年,他在日本加入

1912年,不到24岁的张季鸾迎来了人生中的第一个辉煌时期。孙中山出任中华民国临时大总统,他受命担任孙中山的秘书。虽然那时的张季鸾还十分年轻,但才华横溢,文采不凡,参与起草了《临时大总统就职宣言》等重要文稿。值得一提的是,张季鸾发给上海《民立报》的“中华民国临时成立和孙中山就任临时大总统”专电,这是中国近代报业史上第一份新闻专电。

文风犀利

张季鸾身上最值得人们崇敬的品质,就是文人的铮铮傲骨和锐气。笔,就是他手中极具杀伤力的武器。在他的新闻思想中,言论报国、新闻救国是从事新闻活动的重要目的。他的文风大胆勇猛,时常做出“惊人之举”。

1913年初,袁世凯与英、法、德、日等五国签订了出卖主权的《善后借款合同》,张季鸾通过采访得到合同全文后,立即在上海《民立报》上披露了这桩肮脏交易,引起轩然大波,成为“二次革命”的一个导火索。张季鸾因此被囚禁三个月,后被友人救出。不过,张季鸾并未因此“汲取教训”,段祺瑞当政后他又因揭露段祺瑞的卑劣行径再度入狱。

从1926年至1941年,张季鸾主持《大公报》的15年间,该报所撰时评大多是出自他一人之手,其中就有著名的“三骂”社论。他一骂吴佩孚,二骂汪精卫,三骂蒋介石,用锋利的语言痛斥三人,其观点之鲜明,笔锋之犀利,文风之朴实,语言之生动,被看做报人学习的范文。

从袁世凯到段祺瑞,再到蒋介石,张季鸾公开痛骂当局最高长官,是需要很大的胆量和将生死置之度外的胸襟。不过,张季鸾揭露的全是背弃国民,与公平、公理、公正为敌的人,而他笔下所推崇的,是国家利益,是民族大义。

赞誉良多

“

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:杨尚昆在长安牛角村“蹲点”

- 下一篇:中国人民解放军少将王焕如

相关文章

-

没有相关内容